Alphabet der Heimatkunde

Unterwegs in Stolberg:

Die Oberstadt,

von der Schart

zum Grünenthal.

Die Unterstadt, vom Untersten Hof zum Rosental.

Hört Ihr Leut und lasst Euch sagen...

Alphabet der Heimatkunde

Unterwegs in Stolberg:

Die Oberstadt,

von der Schart

zum Grünenthal.

Die Unterstadt, vom Untersten Hof zum Rosental.

Hört Ihr Leut und lasst Euch sagen...

| Startseite | Graphiken | Kaleidoskop | Touristisches |

Die Oberstadt,

von der Schart zum Grünenthal.

Neben Altstadtflair und leicht angestaubtem Charme der Gründerzeit bietet dieser Spaziergang einen interessanten und aufschlussreichen Überblick über die unterschiedlichen Bauformen der Kupferhöfe. Konzeption und Bauausführung der Hofanlagen verdeutlichen auch heute noch ganz augenfällig die Entwicklung sowie den wirtschaftlichen Erfolg des Messinggewerbes im Stolberger Tal.

|

Route und Stationen: 1. Schart 2. Offermannplatz 3. Burgstraße 4. Klatterstraße 5. Enkerei 6. Kupferhof Sonnental |

7. Grüntalstraße 8. Kaiserplatz 9. Rathausstraße 10. Steinfeldstraße 11. Kupferhof Grünenthal |

|

Kupferhof Schart |

|

Startpunkt der Tour ist die sogenannte Schart (direkt am Heinrich Böll Platz gelegen). Parkplätze und auch ein Haltepunkt der Euregio-Bahn befinden sich in unmittelbarer Nähe. Ebenfalls ganz in der Nähe ist auch die Stolberger tourist-info zu finden. Der erste Abschnitt dieser Tour ist bis zur Burgstraße identisch mit dem Altstadtrundgang. |

Der ehemalige Kupferhof Schart wurde kurz vor 1600 von Leonhard Schleicher für seine Söhne als Doppelhofanlage erbaut. Ursprünglich befanden sich die (heute noch sichtbaren) Eingangstore in der Nordseite des Gebäudekomplexes, an der heutigen Schartstraße. Der Brückenzugang über den Vichtbach sowie das prächtige Eingangsportal an der Westseite der Anlage wurde erst später angefügt.

Das heutige Erscheinungsbild geht auf einen um 1808 durchgeführten Umbau zurück. Die Schart erfuhr 1719 als erster Kupferhof eine Nutzungswandlung, als Mathias von Asten dort eine Tuchfabrik einrichtete. 1874 fiel die Anlage an die Stadt u. wurde als Kinderverwahranstalt, Stadtbücherei und Schule genutzt. Heute befindet sich in der 1986 renovierten Anlage u.a. ein Gastronomiebetrieb.

Nach dem Überschreiten der Vichtbrücke sehen wir die als Torbogen ausgeführten ehemaligen Zugänge zu dieser Hofanlage. Der hintere Torbogen führt in einen recht kleinen Innenhof, der die engen Verhältnisse der frühen Kupferhöfe veranschaulicht.

|

Hinterer Innenhof der Schart |

| Folgt man der schräg gegenüberliegenden Straße, erreicht man nach ca. 100 m eine nach links abzweigende Brücke, die zum Offermann-Platz führt. |

Hier

entstand um 1760 ein Tuchmacherhof,

welcher von der aus Monschau stammenden Familie Offermann betrieben

wurde. Das alte, aus Bruchstein errichtete Herrenhaus liegt direkt

an der Vicht und dient heute als Wohnanlage. Der teilbegrünte,

öffentlich zugängliche Platz wird häufig und

gerne

als Ruhe- bzw. Begegnungszone genutzt, die zum Verweilen in reizvoller

Altstadtatmosphäre einlädt.

Hier

entstand um 1760 ein Tuchmacherhof,

welcher von der aus Monschau stammenden Familie Offermann betrieben

wurde. Das alte, aus Bruchstein errichtete Herrenhaus liegt direkt

an der Vicht und dient heute als Wohnanlage. Der teilbegrünte,

öffentlich zugängliche Platz wird häufig und

gerne

als Ruhe- bzw. Begegnungszone genutzt, die zum Verweilen in reizvoller

Altstadtatmosphäre einlädt.

In diesem Bereich der Altstadt, in der Schartstraße also, war im 15. Jh. ein gewisser Kristian Neven von der Scharten ansässig, der als Erbauer und Lehensträger des wahrscheinlich ältesten Reitwerkes im heutigen Stadtkerngebiet gilt. Dieser Kristian Neven wird somit als erster und ältester Stolberger Hammerschmied bezeichnet und nannte sich folglich auch Kristian Hammersmede. Die von ihm errichtete Anlage wurde 1497 von Heinrich Dollart übernommen und wurde fortan als Dollartshammer bezeichnet.

| Wenn man dem weiteren Verlauf der Schartstraße folgt, erreicht man nach einem scharfen Rechts- Linksknick eine überbaute Durchfahrt, die zur Burgstraße führt. Nach Erreichen der Burgstraße hält man sich links, um dann vor der Vichtbrücke nach rechts in die Klatterstraße einzubiegen. |  |

|

Nach etwa 100 m findet sich rechts ein breiter Treppenaufgang, der u.a. zur Burg führt. Obschon die weitere Route dem Verlauf der Klatterstraße folgt, ist hier ein kurzer Abstecher empfehlenswert. Nach wenigen Schritten bietet sich nämlich ein reizvoller Blick in die Eselsgasse und in den Luciaweg. |

Direkt

gegenüber des Treppenaufganges

befindet sich ein Fachwerkhaus, dessen Baujahr mit 1529 ausgewiesen

ist. Es handelt sich somit um das älteste, noch stehende

Haus von Stolberg, wenn man von Teilen der Burg einmal absieht.

Nicht nur hinsichtlich seines Alters ist dieses Haus bemerkenswert,

da wirklich alte Fachwerkbauten in Stolberg außerordentlich

selten sind. Dies liegt daran, dass flächendeckende

Fachwerkbebauung

in Verbindung mit der Vielzahl von Messingöfen eine nicht

unerhebliche Brandgefahr dargestellt hätte.

Direkt

gegenüber des Treppenaufganges

befindet sich ein Fachwerkhaus, dessen Baujahr mit 1529 ausgewiesen

ist. Es handelt sich somit um das älteste, noch stehende

Haus von Stolberg, wenn man von Teilen der Burg einmal absieht.

Nicht nur hinsichtlich seines Alters ist dieses Haus bemerkenswert,

da wirklich alte Fachwerkbauten in Stolberg außerordentlich

selten sind. Dies liegt daran, dass flächendeckende

Fachwerkbebauung

in Verbindung mit der Vielzahl von Messingöfen eine nicht

unerhebliche Brandgefahr dargestellt hätte.

Setzt man den Weg durch die Klatterstraße fort, mündet nach gut 100 m die von links kommende Wurstgasse ein. Wie der Name bereits vermuten lässt, befanden sich in diesem Bereich mehrere Fleischereien, darunter auch eine Pferdemetzgerei. Dies war seinerzeit überhaupt nicht ungewöhnlich, wenn man beispielsweise an den traditionellen Rheinischen Sauerbraten denkt.

Aber nicht nur das Fleischergewerbe war hier ansässig, die Klatterstraße war im frühen 19. Jh. sowohl Hauptverkehrsstraße als auch Hauptgeschäftsstraße in Stolberg. Das dem Eckhaus folgende Gebäude mit der hellen Putzfassade war seit etwa 1805 Bäckerei und, nach damaligem Sprachgebrauch, auch Kolonialwarenhandlung. Eigentümer war ein gewisser Michael Mäurer, dessen Stiefsohn Andreas August Wirtz 1845 Teilhaber wurde.

|

|

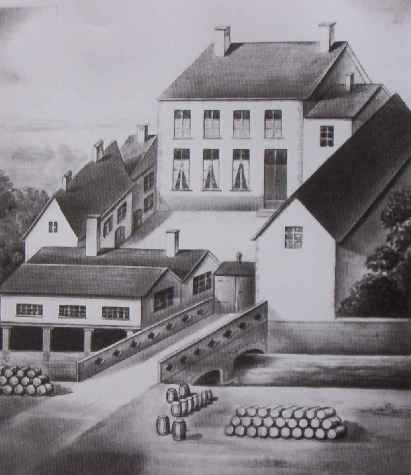

Zeichnung: G. Mertens (1929) |

Die Firma Mäurer & Wirtz erhielt 1851 eine Konzession zur Seifenherstellung. Die Siederei befand sich zunächst im Hinterhof der Bäckerei direkt am Vichtbach. 1866 erwarb man auf der anderen Vichtbachseite zwecks Erweiterung des Betriebes weitere Grundstücke. Um 1900 wurde der Betrieb auf dem sehr viel größeren Hof Grünenthal fortgesetzt. Dieser Hof war zwischenzeitlich von der Familie Wirtz erworben worden und wird heute Endpunkt unserer Tour sein. Auf dem Hof Grünenthal vollzog sich dann auch der Wandel von einer vorwiegend handwerklichen Seifenproduktion zur industriellen Großfertigung. Noch vor dem Ersten Weltkrieg zog das Unternehmen zum heutigen Standort in der Zweifaller Straße. Bekannt wurde das Unternehmen durch die Marken Dalli, Tabak, Tandil etc.

| Etwa 50 m weiter zweigt nach links die Mühlenstraße ab, wo man nach wenigen Schritten die ehemalige Arnolds Mühle erreicht. |

Die

Mühlentradition reicht

an diesem Standort bis ins 15. Jh. zurück.

Ursprünglich

stand hier die Zwangs- und Bannmühle der Unterherrschaft

Stolberg. 1872 errichtete die Familie Arnold eine

Großmühle,

deren Hauptbau heute als Wohnanlage genutzt wird. In den Krisenjahren

1944/45 erwarb die Betreiberfamilie große Verdienste und

Anerkennung in der Bevölkerung durch die Versorgung und

Verteilung

von Mehl und anderen Mühlenprodukten. Der

Mühlenbetrieb

wurde 1984 eingestellt.

Die

Mühlentradition reicht

an diesem Standort bis ins 15. Jh. zurück.

Ursprünglich

stand hier die Zwangs- und Bannmühle der Unterherrschaft

Stolberg. 1872 errichtete die Familie Arnold eine

Großmühle,

deren Hauptbau heute als Wohnanlage genutzt wird. In den Krisenjahren

1944/45 erwarb die Betreiberfamilie große Verdienste und

Anerkennung in der Bevölkerung durch die Versorgung und

Verteilung

von Mehl und anderen Mühlenprodukten. Der

Mühlenbetrieb

wurde 1984 eingestellt.

| Von hier aus folgt man dem weiteren Verlauf der Klatterstraße bis zur der Gabelung, wo man nach links in die Enkereistraße einbiegt. Nach nochmals gut 200 m wird in der engen Gasse eine deutliche Weitung sichtbar. |

|

Dieser Platz war Standort

eines

weiteren Kupferhofes, der sogenannten Enkerei. Von dieser Anlage

ist lediglich das kurze, an der rechten Seite erkennbare Stück

Mühlgraben erhalten. Mühlgräben dieser Art

durchzogen

fast netzartig das gesamte Stolberger Tal und waren für den

hiesigen Gewerbestandort geradezu charakteristisch. Der aus der

Eifel kommende Vichtbach

zeigte, insbesondere vor Errichtung der

Dreilägerbachtalsperre, das typische Verhalten eines

Gebirgsbaches

und führte sporadisch extreme Hochwässer. In den

meisten

Fällen wagte man deshalb nicht, die Wasserräder

direkt

am Bachbett zu installieren. Stattdessen führte man den

Mühlrädern

das Aufschlagwasser über Mühlgräben zu, so

dass

man gegebenenfalls die Schleusen schließen und somit

Hochwasserschäden

vermeiden konnte. Außerdem ließ sich durch die

Verwendung

von Mühlgräben bei der vorgegebenen Topographie ein

zum Betrieb der Wasserräder erforderliches, abruptes

Gefälle

erreichen.

Dieser Platz war Standort

eines

weiteren Kupferhofes, der sogenannten Enkerei. Von dieser Anlage

ist lediglich das kurze, an der rechten Seite erkennbare Stück

Mühlgraben erhalten. Mühlgräben dieser Art

durchzogen

fast netzartig das gesamte Stolberger Tal und waren für den

hiesigen Gewerbestandort geradezu charakteristisch. Der aus der

Eifel kommende Vichtbach

zeigte, insbesondere vor Errichtung der

Dreilägerbachtalsperre, das typische Verhalten eines

Gebirgsbaches

und führte sporadisch extreme Hochwässer. In den

meisten

Fällen wagte man deshalb nicht, die Wasserräder

direkt

am Bachbett zu installieren. Stattdessen führte man den

Mühlrädern

das Aufschlagwasser über Mühlgräben zu, so

dass

man gegebenenfalls die Schleusen schließen und somit

Hochwasserschäden

vermeiden konnte. Außerdem ließ sich durch die

Verwendung

von Mühlgräben bei der vorgegebenen Topographie ein

zum Betrieb der Wasserräder erforderliches, abruptes

Gefälle

erreichen.

| Nur wenig weiter, wo die Enkereistraße den Vichtbach überquert, erkennt man bereits eine weitere Kupferhofanlage, zu deren Innenhof eine etwas vichtabwärts gelegene Brücke führt. |

Obschon

sich der Nordflügel

des ehemaligen Kupferhofes Sonnental nur noch durch Reste des

ursprünglichen Bruchsteinmauerwerkes verrät, ist die

Bauform einer sogenannten geschlossenen Hofanlage deutlich erkennbar.

Ebenfalls augenfällig ist eine gewisse

Großzügigkeit

der um 1650 errichteten Anlage. Insbesondere der weiträumige

Innenhof unterscheidet sich deutlich von den engen Innenhöfen

der Schart.

Obschon

sich der Nordflügel

des ehemaligen Kupferhofes Sonnental nur noch durch Reste des

ursprünglichen Bruchsteinmauerwerkes verrät, ist die

Bauform einer sogenannten geschlossenen Hofanlage deutlich erkennbar.

Ebenfalls augenfällig ist eine gewisse

Großzügigkeit

der um 1650 errichteten Anlage. Insbesondere der weiträumige

Innenhof unterscheidet sich deutlich von den engen Innenhöfen

der Schart.

Der Vergleich zwischen diesen beiden Hofanlagen lässt bereits eine baugeschichtliche Entwicklung erkennen, die zu Anfang des 18. Jh. mit der Errichtung von zwei weiteren Höfen ihren krönenden Abschluss fand.

1835 wurde im Hof Sonnental eine Glashütte eingerichtet, die weißes und grünes Hohlglas (Flaschen) herstellte. Es handelte sich hierbei um einen vergleichsweise kleinen Betrieb, der mit nur einem Glasofen arbeitete. Bereits 1850 fand eine Umwidmung zur Eisengießerei statt. Dieser Betrieb bestand bis zur Mitte der 1950er Jahre. Nach längerem Leerstand und grundlegender Renovierung wird der Hof heute als Wohnanlage genutzt.

| Nach Verlassen des Hofes Sonnental wendet man sich nach rechts und folgt der Grüntalstraße. |

Wie die Bebauung erkennen lässt, handelt es sich um einen Straßenzug, der in seiner heutigen Form um bzw. kurz nach 1900 entstanden ist. Wir haben also die Altstadt verlassen und wenden uns nunmehr der Neustadt zu, deren Anfänge um die Mitte des 19. Jh. entstanden sind.

Der

wuchtige Bau auf der linken

Straßenseite (heutiges City-Hotel) verrät durch

seine

funktionale Architektur bereits die Handschrift des 20 Jahrhunderts.

Ursprünglich war dieses, noch vor dem Ersten Weltkrieg

begonnene

Gebäude ein Städtisches Hallenbad. Der Bau einer -

wie

man früher sagte - öffentlichen Schwimm- und

Badeanstalt

war zur damaligen Zeit durchaus nicht selbstverständlich,

sondern lässt den Wohlstand und auch den Anspruch einer

aufstrebenden

Industriestadt erkennen. Das Bild dieses Straßenzuges wird

durch einige stattliche Bürgerhäuser abgerundet, die

teilweise dem ausklingende Historismus und in mindestens einem

Fall ganz eindeutig dem Jugendstil zuzurechnen sind.

Der

wuchtige Bau auf der linken

Straßenseite (heutiges City-Hotel) verrät durch

seine

funktionale Architektur bereits die Handschrift des 20 Jahrhunderts.

Ursprünglich war dieses, noch vor dem Ersten Weltkrieg

begonnene

Gebäude ein Städtisches Hallenbad. Der Bau einer -

wie

man früher sagte - öffentlichen Schwimm- und

Badeanstalt

war zur damaligen Zeit durchaus nicht selbstverständlich,

sondern lässt den Wohlstand und auch den Anspruch einer

aufstrebenden

Industriestadt erkennen. Das Bild dieses Straßenzuges wird

durch einige stattliche Bürgerhäuser abgerundet, die

teilweise dem ausklingende Historismus und in mindestens einem

Fall ganz eindeutig dem Jugendstil zuzurechnen sind.

Die Grüntalstraße führt direkt zum Kaiserplatz mit dem im Westen angrenzenden alten Rathaus. Dieser klassizistische, 1840 fertiggestellte Rathausbau ist für die Entwicklung der Neustadt von ganz entscheidender Bedeutung gewesen.

Mit der 2016 begonnenen Umgestaltung des Kaiserplatzes ging allerdings der damals noch vorhandene Charm bzw. Flair der Anlage nahezu komplett verloren.

Bereits bei Baubeginn (1838) befand Stolberg sich inmitten einer von der Frühindustrialisierung stark beeinflussten Region. Im Nordwesten, Norden und Nordosten war der Ort von industriellen Produktionsanlagen sowie Steinkohlegruben und im Süden von Erzabbaugebieten mit entsprechenden Bergwerken umgeben. Dieser Komplex gehörte zu einem Industriegürtel, der sich von Aachen über Stolberg bis nach Eschweiler erstreckte und als Ursprung der deutschen Industrieentwicklung gilt.

Trotz seiner geographisch zentralen Lage war der alte Ortskern mit seinen engen Gassen und der mittlerweile verfallenen Burg als Mittelpunkt einer aufstrebenden Industrieregion zunächst wenig geeignet. Ganz offensichtlich initiierte das damals neue Rathaus die Entstehung der Neustadt und wirkte als Kristallisationspunkt für die weitere Stadtentwicklung. Die durchaus beachtliche Wirtschaftskraft der Region ließ bis zum Anfang des 20. Jh. einen neuen und attraktiven Stadtkern entstehen, der vornehmlich durch Historismus-Architektur geprägt war. Das Rathaus und der vorgelagerte Kaiserplatz mit Preußischer Hauptpost (Nordseite) und Gymnasium (Ostseite) bildeten einen neuen und weitgehend akzeptierten Mittelpunkt.

|

Ehemaliges Gymnasium am Kaiserplatz |

| Der letzte Abschnitt der Tour führt durch die Rathausstraße bis an der nächsten Ampel die Steinfeldstraße nach rechts abbiegt. Nach wenigen Metren erreicht man auf der rechten Seite den Kupferhof Grünenthal. |

Schon

der erste Eindruck lässt

erkennen, dass man bei dem 1699-1703 erbauten Kupferhof

Grünenthal

das früher übliche Konzept einer geschlossenen

Hofanlage

gänzlich aufgegeben hat. Das dreiflügelige

Bauensemble

kann auch kaum noch als Hof bezeichnet werden, sondern erinnert

ganz entschieden an Herrenhausarchitektur. Insbesondere der mit

zwei flankierenden Türmen ausgestattete Wohntrakt verleiht

dem Anwesen einen fast schlossartigen Charakter. Ursprünglich

war die Gesamtanlage noch wesentlich beeindruckender, da sich

hinter dem Herrenhaus im Bereich des heutigen Kaiserplatzes ein

ausgedehnter Barockgarten erstreckte.

Schon

der erste Eindruck lässt

erkennen, dass man bei dem 1699-1703 erbauten Kupferhof

Grünenthal

das früher übliche Konzept einer geschlossenen

Hofanlage

gänzlich aufgegeben hat. Das dreiflügelige

Bauensemble

kann auch kaum noch als Hof bezeichnet werden, sondern erinnert

ganz entschieden an Herrenhausarchitektur. Insbesondere der mit

zwei flankierenden Türmen ausgestattete Wohntrakt verleiht

dem Anwesen einen fast schlossartigen Charakter. Ursprünglich

war die Gesamtanlage noch wesentlich beeindruckender, da sich

hinter dem Herrenhaus im Bereich des heutigen Kaiserplatzes ein

ausgedehnter Barockgarten erstreckte.

Der augenfällige, fast krasse Unterschied zwischen den anfänglich erbauten und den später errichteten Kupferhöfen lässt sich zunächst dadurch erklären, dass die Verhältnisse zwischenzeitlich friedlicher und sicherer geworden waren. Die Verteidigungsfähigkeit der Anlagen erschien somit weniger wichtig, was natürlich auch Planung und Konzeption der Neubauten beeinflusst hat.

Eine weitere Voraussetzung für die im damaligen Modetrend liegende, fast barocke Prachtentfaltung bei der Gestaltung der späteren Kupferhöfe war der wirtschaftliche Erfolg und der zunehmende Wohlstand der Kupfermeister. Man konnte sich derartige Anlagen leisten und war selbstbewusst genug, das auch zu zeigen.

In seiner wechselvollen Geschichte erfuhr der Hof Grünenthal mehrere Nutzungsumwandlungen. Der Kern der weitläufigen Anlage wurde 1889 von der Familie Wirtz erworben, die (wie bereits erwähnt) ihre Seifenproduktion hierhin verlagerte. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete die Familie Wirtz auf dem Hof Grünenthal das gleichnamige Pharma-Unternehmen, das heute weltweit tätig ist.

Zum Abschluss unserer Exkursion sei auf einen weiteren Kupferhof, dem Hof Rosental verwiesen, der etwas talabwärts an der Rathausstraße liegt. Dieses Prachtstück Stolberger Kupfermeisterarchitektur ist Endpunkt einer Tour durch die Stolberger Unterstadt.

----- Text: Friedrich Holtz, Fotos: Axel Pfaff -----

| Startseite | Graphiken | Kaleidoskop | Touristisches |